www.chinarushang.cn 中國儒商 作者:茍君厲

茍君厲/文

任玉嶺,著名經濟學家、書法家,國家教育咨詢委員會委員,曾任國務院參事、全國政協常委。

作為“中國儒商”雜志,為了面向讀者傳遞更多的中國傳統文化的正能量,春節過后,記者結合廣大讀者對書法藝術的愛好與熱情,特登門拜訪了

一、中國書法藝術博大精深

任玉嶺說他不曾專門研究書法技巧,更不是書法教授。但他深知中國書法藝術十分的博大精深。

大家知道書法必須寫字,但書法不同于寫字。寫字是書法的基礎,但不是所有的寫字都可稱之為書法。按書界

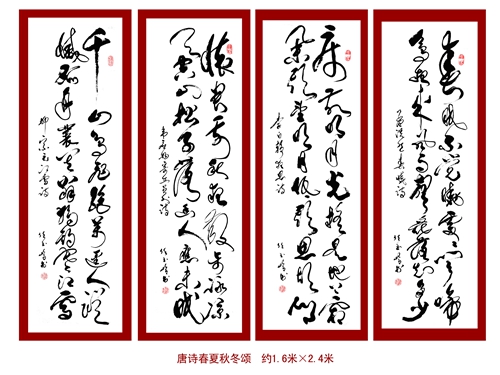

中國的文字誕生于什么年代是說不清的, 1899年在安陽出土的殷商時期的甲骨文,其歷史就有3000多年。我國很多早期的文字、書法多是靠龜甲、石器、青銅器傳承下來的,按其發展過程,有甲骨文、鐘鼎文(即金文)、大篆(在石頭上發現的石鼓文是大篆的代表)等。從秦朝宰相李斯開始把大篆加以簡約,并廢棄了六國的雜亂異形文字后,使文字得以統一,這就出現了小篆,也叫秦篆。此后在秦朝又發明了隸書,盛行于西漢。東漢出現了楷書和章草,后又從章草演變出行書,草書中又有大草和狂草。簡而言之,中國文字、書體的發展是經歷了包括甲骨文、金文、大篆、小篆、隸書、楷書、行書和草書的全過程。書法歷史悠久,參與者眾多,可說是一門百花聚放、博大精深的藝術寶藏。

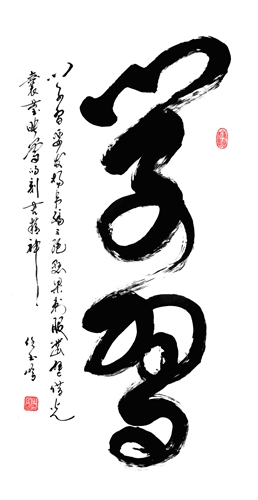

楷書、行書作為工具用的是最多的,而作為藝術品,草書是最突出的,草書是書法藝術中的陽春白雪,是書法的最高境界,歷史上很多書圣,如張旭、張芝、懷素、王羲之、毛澤東都因為擅長草書,而流芳千古。

最早的甲骨文的撰寫可能是用刀子做工具,用龜甲作載體。后來,在沒有紙張之前,人們寫字也多用竹簡作為載體。中國有句成語叫“罄竹難書”,這本是形容一個人的罪惡之大,砍盡楚越之竹也寫不完其罪行。從這個成語可知,竹子曾經是寫字的主要載體。

從東漢蔡倫發明造紙技術之后,漢字的書寫便主要以文房四寶為工具和載體了。文房四寶的問世,促進了中國書法藝術的快速提升。經過兩千多年的發展,中國的文房四寶花色各異、品質多樣,品牌甚多。任玉嶺上小學時,用的墨多是徽墨,用的硯多是端硯。用的紙多是宣紙。寫小字是用墨盒,墨盒是用絲綿浸墨汁,裝在銅制的方形或圓形的盒子里,是經常不能離身的。但是在1943年到1948年那段時間,他的家鄉中原地區,由于抗日戰爭,敵人經常轟炸和后來的解放戰爭,國共雙方在那里“拉鋸”,經常買不到墨和紙。所以他寫字也用過包點心的“馬糞紙”,祭祀用的裱紙。那時間買不到墨,他們就上山撿來一種紅石頭,研磨后當墨使用,經常是在黃紙上寫紅字,也是很漂亮的。

按現在的條件,我們是能夠對紙充分選擇的,是有條件使用宣紙的。安徽宣城出的紙,多是用桑樹皮研磨,打漿制成的。宣紙也有很多種,有厚、有薄,有松有緊,有生、有熟,價錢有高有低。一般情況下,要出高級作品可以買幾千元一刀的宣紙,但一般情況下, 200元一刀的4尺紙,就可以應付一般的作品了。

為了出好作品,現在還有很多特別紙張,不同色澤、不同質地的紙應有盡有,例如擬金紙就像鍍金的紙一樣,有些重要作品也可以選擇這樣的紙張。“人是衣,馬是鞍”,作品對紙的選擇也是同樣道理,紙的色澤,質地選好了,作品的形象就會更加增色彩。

筆的選擇對寫好書法極為重要,可根據需要選擇硬、軟、長短不同的筆。一般狼毫筆,兔毫筆性剛硬,寫起字來鋒利而勁峭。而羊毫、雞豪筆,柔性較大。寫草書,則多選擇狼毫筆。另外寫草書還要求用長鋒筆,長鋒筆不好操作,但操作好了,長鋒筆寫出字來更加線條豐富、婀娜多姿。一般初學書法,還是用中鋒或短鋒的筆為好。

在墨的選擇上,現在很少研墨了,除了少數特高級作品外,多數都用墨汁。墨汁由炭黑制成,墨汁不能直接使用,直接使用會造成干澀、枯筆過多。所以墨汁要進行調配,根據墨汁的質量和濃淡不同,適當加些水,做到干濕、濃淡比較適宜。也有人采用加酒稀釋的辦法,這樣有利于揮發快干。

由此看出,書法藝術也是社會發展的積淀,既包含有書法家的大量創新,也涵蓋了筆墨紙硯生產技術的進步和人們對它們的使用技巧。

我國杰出學者、詩人、書法家沈尹默曾經評價說,書法“無色而具圖畫的燦爛,無聲而有音樂的和諧”。可見書法藝術是一種十分高雅的藝術,也是僅字特有的藝術。它作為中華民族的血脈和人民群眾的精神家園,既是中華文化大廈的基礎,也為人民群眾帶來諸多的藝術享受。

二、弘揚書法藝術需搞好傳承和創新

任玉嶺是搞科學研究出身的,幾十年的科學研究工作使他懂得一點,那就是只有站在某種技術研究的至高點上,人們才能有所創造,否則那就是瞎子摸象,那怕是碰的頭破血流,也不會做出任何創新成果。

我們今天處在一個創新時代,我們文化藝術正面臨一個大發展大繁榮的輝煌時期,作為書法藝術的工作者,絕不能辜負時代的要求,一定要立足于中華民族偉大復興的使命要求,推動書法藝術創新的進展。但是,為了搞好這方面的創新必須要搞好繼承。現在的問題是不是繼承的多了,而是繼承的遠遠不夠,去年人民政協報還在討論,為什么王羲之的“蘭亭序”今日沒人能夠追上和超越,歸根結蒂是在繼承上下功夫不夠。更值得重視的是,很多自我標榜要做創新派的書法家,他們的創新之所以走上了糊涂亂摸,脫離群眾,脫離實際的路子,就是因為他們忽略了對傳統書法的繼承,不肯在繼承上下功夫。

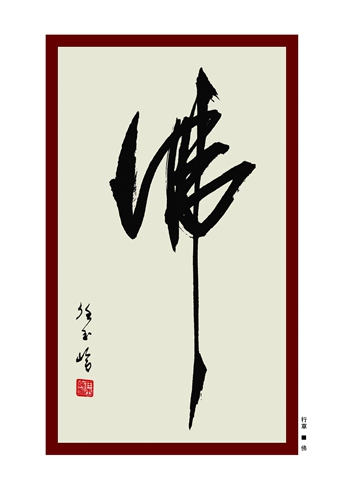

為了搞好書法藝術的創新,書家們必須重視繼承。書法藝術,作為中華文化傳承的載體和筋骨,積淀極為豐富,參與這種藝術創造的人數之多,非其它任何藝術所能比。面對如此紛繁、多種多樣的書法藝術,十分需要進一步深入挖掘,要按照藝術的準則、美學的要求,去其糟粕,取其精華,不能什么都繼承下來。資料的整理是必要的,但分析研究必須跟上來。例如,草書中,一個字就有幾十種寫法,中國福字、壽字都有上千種寫法,這到底是好事還是壞事,應該討論和分析。字是文化的符號,如果一個字的寫法搞到幾十種上百種,甚至上千種,那這個符號還有什么價值。因此,必須趁此盛世,進行梳理,該弘揚的要弘揚,該揚棄的要揚棄。如果不是秦朝李斯對文字亂象進行舍棄,進行文字統一,我們豈能有后來東方帝國的興起。所以繼承本身就包括揚棄,這方面的工作我們是做的遠遠不夠的。尤其作為字典,一定要編纂出正規的版本,對過去遺留的一字多體,可允許千姿百態,但絕不能把當時作者因疏忽大意或粗枝大葉寫錯的東西也收入字典,這不利于對書法藝術的繼承,也有害于書法藝術的發展。

現在的書法創新出現了一種不好的傾向,這種傾向之所以不好,一是否定了漢字的適用性,認為今天的書法應該與適用完全脫鉤。其實這是與實際不符的。藝術要為人民大眾服務,書法也要為傳播先進文化藝術服務,怎么能說它完全與適用脫鉤了呢?二是否定了書法要讓廣大群眾喜愛,這種不好傾向認為某些流派的書法、群眾不喜歡、不接受,是因為群眾的欣賞能力沒有上水平,提出要引導群眾,改變群眾,這都是肯定不對的。

政治局委員、國務院副總理馬凱同志在《全國文史研究館館員的書畫藝術文選》序言中指出,一位中央領導同志曾問到“是不是字寫得潦草怪異別人不認識,才是書法家?”馬凱同志還說,現在有的書法家,將作品送了人,別人問其某個字是什么字時,這個書家不僅認不出,而且還反問對方“你當時為什么不問我”。馬凱同志還指出“如果我們的書畫作品走到了這一步,別人看不懂了,沒有了受眾,生命也快終結了。”

盡管如此,不久前還有報紙對某人的怪異書體大肆鼓吹,講其具有“時代意義”。一位精通書法的老部長給任玉嶺打電話說,你應該對這種文章予以反駁和批判。任玉嶺認為,同其它領域一樣,我們需要支持新生事物,支持年輕人的敢作敢為,對真正的創新萌芽有時還要呵護。但是作為方向標,一定要提倡先繼承后創新,要堅持創新的正確方向,要堅決反對無繼承的亂創新,和脫離書法規則的千奇百怪的糊涂亂摸。只有這樣,才能做好百家爭鳴,百花齊放,才能使作為民族血脈和人們精神家園的書法藝術春色滿園并提升到一個新高度。

三、用好辯證法是寫好書法的秘訣之一

世界上一切事物都是一分為二,對立統一的,都是在矛盾作為動力的推動下前進的。這就是辯證法。書法藝術的發展同樣需要有矛盾作為動力,需要在對立統一中前進。為此,根據任玉嶺的體會,用好辯證法,是學好寫好書法的關鍵。

辯證法在書法藝術中有著深刻的體現,如王羲之《書論》所言,“每書欲十遲五急,十曲五直,十藏五出,十起五伏,方可謂書。”如此的對立統一,在書法藝術中比比皆是,如黑與白、虛與實、大與小、粗與細、濃與淡、枯與潤、曲與直、藏與露、遲與急、起與伏、方與圓、奇與正、向與背、順與逆、呼與應、剛與柔、疏與密、巧與拙等,所有這些都是書法藝術中處處都能遇到的。而要創造出好的書法,就要把這些矛盾著的現象作為動力,在推進對立統一的過程中,創造出優秀作品。可以說,高水平的書法家,都是在高水平審美思維的指引下,能夠促成這些一屬于陰,二屬于陽的兩方面和諧互動,生生不息的。

寫書法主要在于用筆,和通過用筆創造豐富多彩的線條來。那么怎樣能夠用筆寫出沈尹默所講的那種無聲的舞蹈和無色的畫圖呢?這完全取決于書家的審美觀和對辯證法的理解深淺和運用水平。

因此,只有用好辯證法,處理好陰陽兩者的關系,才能創造出千姿百態的藝術形象來。例如:曲直、藏露、方圓都是書法運筆的重要形態。以曲為美,是我們民族傳統的審美觀,中國書家對曲美的探求極盡精微。人們常用“一波三折”形容捺,用“千里陣云”形容橫,用“萬歲枯藤”形容豎,都是在形象地表現曲與直是如何在對立中求得統一的。完美的運筆和運筆所得線條,總是似直非曲,曲中有直,直中有曲,這就是曲與直的辯證關系。

又如對黑與白的處理,我們不能只認為只有黑筆道的地方是書法,而且也要把留白的空地視為書法的一部分,不留空白不行,留的空白過大過多也不行,同樣黑處太滿太密也不行。書法既要安排好黑的部分,也要布置好白的部分,使二者和諧相生,才能使藝術感得以增強和提升。再如圓筆和方筆各有不同的表現力,一般說來,圓筆具有筋骨內含的質地美,圓筆推出的線條渾厚含蓄,圓潤遒勁,適宜于表現瀟灑超逸的風格;方筆具有鋒穎外露的神態美,寫出線條骨力開張,雄強峻利,適宜表現凝重沉著的風格。方筆圓筆一般是相互為用,方圓筆法應同時掌握。正如康有為所說,舍方求圓,則骨氣莫全,舍圓求方,則神氣不潤。歷代有成就的書家,都十分注重二者的辯證統一,一般為方圓兼備,剛柔相濟,這樣寫出的線條更加多姿多彩,藝術魅力顯得更強。

任玉嶺還認為用辯證法做指導,對搞好書法學習也很重要,只有善于用辯證唯物主義史觀,才能對歷史上留下來的眾多作品,進行去粗取精、去偽存真。任玉嶺在童年學習書法的五年中,經常是臨帖的,但后來的起步,根本沒時間去臨帖,怎么辦?他就去讀貼。大家知道,書法藝術,經過近3000年數以千計的大家們的創造,確實是個極其豐富的寶庫。那么多的字帖,學什么?學多少?取什么?怎么取,同樣要用辯證法的觀點處理好這些學習中的問題。正如孫子兵法所講,“不謀萬事者,不足謀一事”,大家要想學好書法,真正做好繼承和創造,就必須讀百家字帖,只有對數百家書家的作品都讀到了,都有感悟了,才能以真正取其精華,搞好創造。否則,就可能成為井底之蛙,自賣自夸。

所謂心力對書法的作用,有人稱它為功外之功,在我看來,一般來說,閱歷越豐富,知識水平越高的人,其書法就更瀟灑自如,剛勁峻峭。實質上,這也與其功外之功豐富多彩,心力比較強大有關。實際上,心力強大的人,功外之功豐富的人,一般來說都是善于處理辯證關系的人。

心力對寫好書法意義重大。心力對書法的作用,有人稱它為書法的功外之功。也有人把這種心力比作為氣球和氫氣的關系。沒有氫氣,氣球不會鼓起,更不會騰飛,沒有功外之功,書法就難以高雅。歷史上的書法名家,多是行萬里路、破萬卷書的英才賢士。這同人才方面所講的,人的貢獻與其活動半徑成正比是一個道理。書法的心力取決于人的閱歷和人的修養。因此,要真正寫好書法,特別是草書,就一定不能只局限于書法知識的鉆研和學習,還十分需要接觸更多的行業,更多的領域,要創造條件接觸社會的各個方面,各個階層。東、西、南、北、中,工、商、農、學、兵,接觸的越多越全面,越能拓展人的胸懷,提升人的氣質,越有利于筆勢、書勢、氣勢的生成,提升書法的美好姿態和瀟灑自如。

辯證法用好了就一定能使書法做到黑白和諧,剛柔相濟,粗細恰當,濃淡相宜,枯潤適度,疏密適中。此對立統一的處理過程,既是書法之人顯示才干的過程,也是書法之人創造輝煌的機遇。最后,任玉嶺告訴記者,書法創作同其它藝術創作一樣,要想創造出更好的成績,就一定要把握好創作方向,要立足為人民服務。要像習近平主席所講“要對人民愛的真摯、愛的全面、愛的徹底”。要與人民同甘共苦,甘為人民的孺子牛。同時,也需要在學習和創作方面,發揚韋編三絕、懸梁刺股、鑿壁借光、囊螢映雪的刻苦精神。只有這樣,才能為實現中華民族偉大復興的中國夢做出貢獻。